女性を縛る主婦・母としての立場

おせちを作りたくなければ作らなければいい話なのですが…。

それが、簡単にそうできなかったのでした。

大げさに聞こえるかもしれませんが、何年も毎年12月半ば過ぎになるとおせちを作らないといけないという義務感に襲われていました。

やめたいのにやめられないというような逃れられない気持ちになっていました。

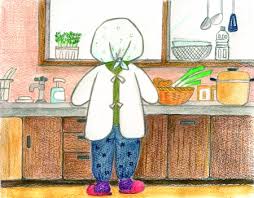

過去、年末に台所で「一年にいっぺんしかしないことを今年もやっている。あ~、また一年暮れていく。」と思いながら、塩抜きした数の子の白い膜を取っていました。

台所に立ち、年末の料理作りに忙しくしている母の姿が脳裏に焼き付いていたからでしょう。

正月用の煮物、煮豆とか昆布巻き、なます、金柑の甘露煮等あわただしく作っていました。

「忙しい」と言いながら、娘の私に手伝いを強要してきます。

それがイヤでした。

母と娘の関係がよくなかったからかもしれません。

母はどう思っていたかわかりませんが、私は母が苦手でした。

元旦だけしか食べないのに…。

昔みたいにお店が閉まっているわけでもなく、コンビニは一年中開いてるし…。

おせちを作るのは合理的じゃない、それにちょっとしか食べないし毎年残るわけだし…と私は思っていました。

三が日が終わりおせちがたくさん残っても、母は毎年おせちを作っていました。

母には一家の主婦として正月の準備をしっかりやらなくてはならないという義務感があったのでしょう。

貧しい家庭でしたが、親から受け継いできたやり方で母は正月準備をしていたように思います。

家制度そのままの考えを受け継いでいたように見えました。

男の役割、女の役割という考え方です。

私は立場でものを考えるやり方に反発していたように思います。

ですから、やりたくなかったのでした。

女であれば料理を作らなければならないという強要が年末の憂うつを作っていたように思います。

私にも年末の強迫観念と憂うつといっしょに、家制度の考えの一部が残っているようです。

おせちづくりは一家の主婦としての大事な仕事という価値観です。(今はそれほどでもないですが。)

そして、その家の味は母親が造るものだという考え方です。

一家の主婦がその家の味を造っていく。そしてその味で子供を育てるという考え方です。

ですから、一年を迎えるにあたり元旦からの準備を滞りなくしなければ主婦失格、母親失格といわれているような気持ちになっていました。

子供に美味しく栄養のあるものを食べさせたいという思いは、親として誰もが持つ気持ちではないでしょうか。

それにプラスして、家の中における男女の役割分担をしっかり果たさないと価値のない女性という考え方もあったように思い出されます。

そんな考えがどんどん巨大化していって、できない女性はダメだという見方をされるのだろうという思い込みもありました。

「~しなければならない」という押し付けられるような憂うつがおせち作りに象徴されているようでした。

大げさに考えすぎかもしれませんが、私を縛っていたように思います。

ここ数年おせちは作っていません。

強迫観念は毎年やってくるわけですから、どこかで止めなければと思っていました。

最初は作らないことに罪悪感を感じました。

今年は作りませんが、完全には強迫観念はなくなっていないようです。

心のどこかで、おせちはその家の主婦が作らなければ意味がないという思いがあるのかもしれません。

市販のおせちのちらしを見ると「これはよその味だ」と思ってしまいます。

そんなにおせちにこだわらなくてもいいわけですが…。

まだ、お料理を通して主婦や母としての立場を意識する思い込みが残っているようです。

純粋に子供や家族のことを思いお料理できるのであればいいのですが、主婦として母としてこうあらねばならないという押し付けられた観念に抵抗しているのかもしれません。

お読み頂きありがとうございました。